問12 2019年9月実技損保顧客資産相談業務

問12 問題文

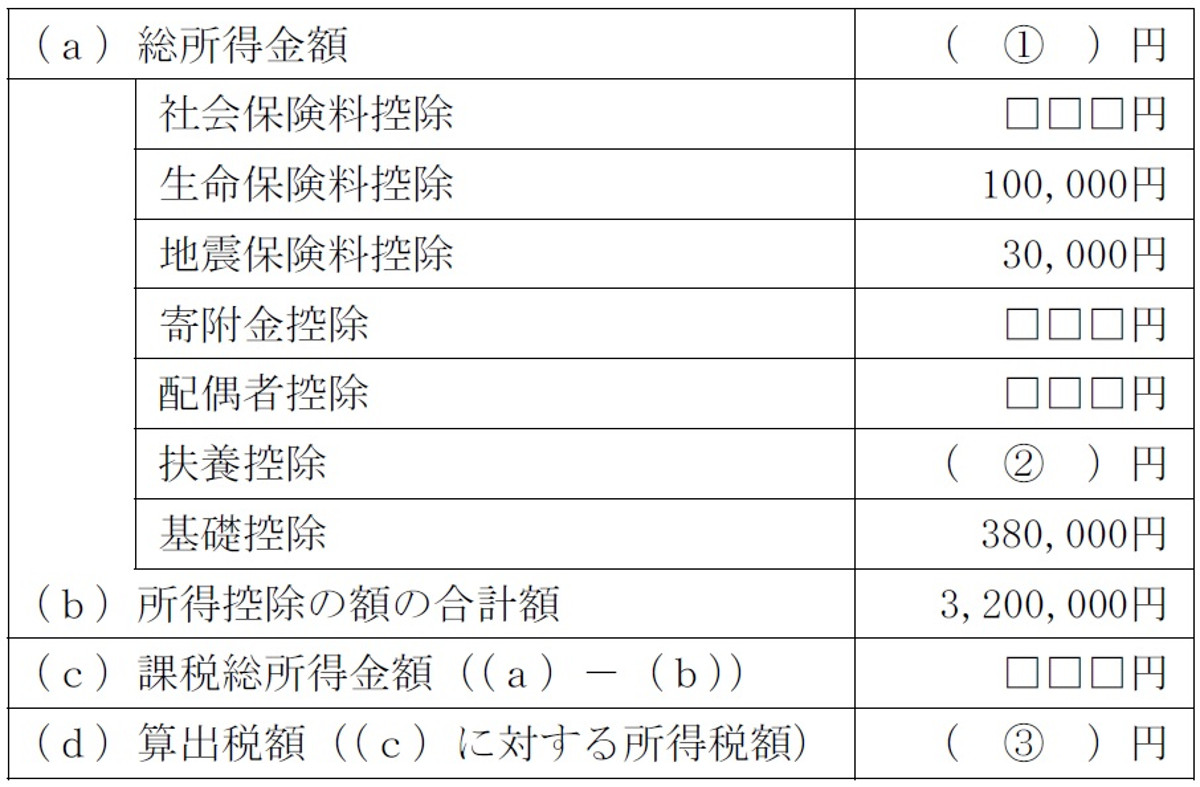

Aさんの2019年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

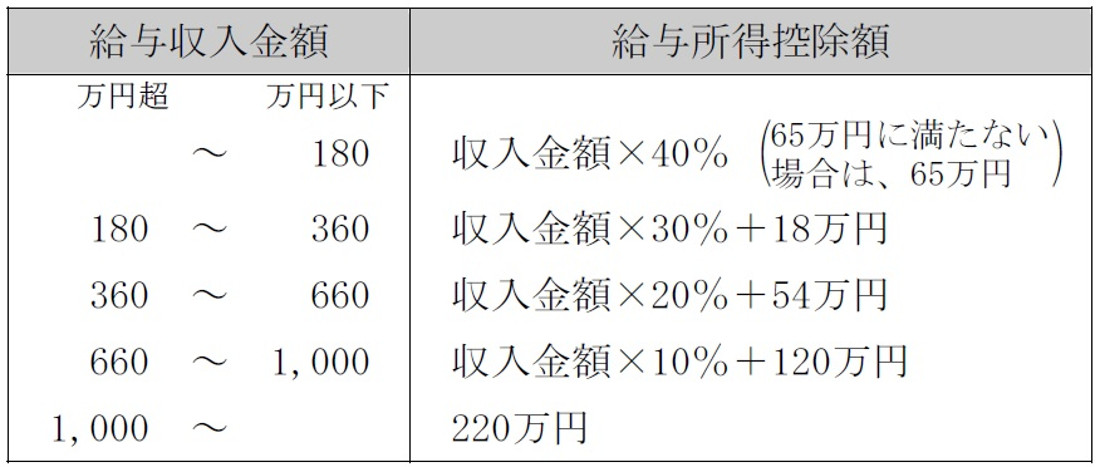

<資料>給与所得控除額

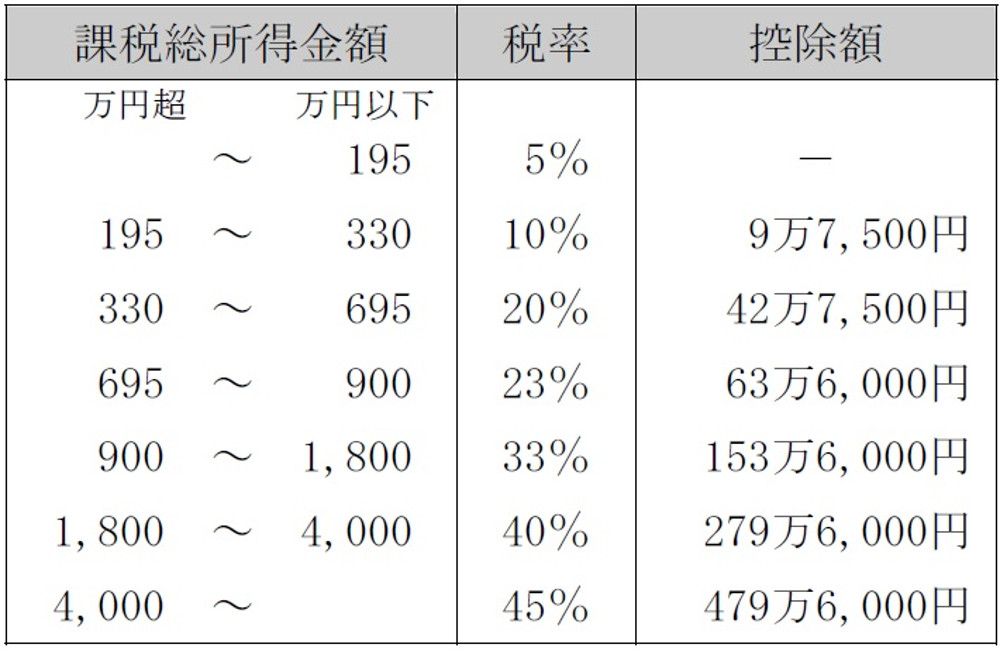

<資料>所得税の速算表

問12 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険・一時払終身保険の解約返戻金)は総合課税の対象です。

※一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。

ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。

本問の場合、契約から解約まで5年以内ですが、終身保険であるため、受け取った解約返戻金は、一時所得の収入として総合課税の対象です。

さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は950万円ですから、

給与所得=950万円−(950万円×10%+120万円)=735万円

次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、

一時所得=(580万円+460万円)−(500万円+500万円)−特別控除50万円

=40万円−特別控除40万円 →※特別控除は40万円になる

=0円

※特別控除は「最高50万円」ですので、一時所得となる収入から支出を差し引いた額が50万円以下の場合は、その金額が特別控除額となり、収入より支出が上回る場合には特別控除は0円となります。

よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得×1/2

=735万円+0円×1/2=550万円

従って、(1)の正解は、7,350,000(円単位)

次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。

また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。

従って、長女Cさん(19歳)は給与収入40万円ですので、特定扶養控除の対象ですが、長男Dさん(15歳)は収入0円で扶養控除の対象外です。

Aさんの扶養控除=63万円

よって、(2)の正解は、630,000(円単位)

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。

課税総所得金額=総所得金額735万円−所得控除合計320万円=415万円

算出税額=課税総所得415万円×20%−42.75万円=40.25万円

よって、(3)の正解は、402,500(円単位)

以上により正解は、(1)7,350,000(円) (2)630,000(円) (3)402,500(円)

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

![]()

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士

![]() (資格対策ドットコム)

(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

![]()

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

![]()

●無料アプリ版公開中。

●無料アプリ版公開中。

●広告無しの有料版。

●広告無しの有料版。